僒僀僩埬撪

/

奊

/

慺嵽

/

僣僋乕儖

/

僞儞僇僣僽儘僌

/

島嵗

/

宖帵斅

/

僎乕儉宖帵斅

/

Twitter

/

儕儞僋

仧戞俀夞丂僷乕僣偺愗傝揬傝偱怴偟偄昞忣傪嶌傞仧

偙偙偱偼昞忣偺僷乕僣傪愗傝庢偭偰暿偺夋憸偵揬傝晅偗傞偙偲偱怴偟偄昞忣傪嶌傞曽朄傪夝愢偟傑偡丅

偙偺島嵗偵偮偄偰偼僼僅僩僔儑偱側偔偲傕傾儖僼傽僠儍儞僱儖傪撉傒崬傔傞僜僼僩偱偁傟偽側傫偱傕弌棃傑偡偺偱

僼僅僩僔儑傪帩偭偰偄側偄恖偱傕婥寉偵僠儍儗儞僕偟偰傒偰偔偩偝偄丅

僼儕乕僜僼僩偱偼Pixia傗GIMP摍偑僆僗僗儊偱偡丅

偝偁丄婄僌儔夵憿島嵗戞俀夞丄峴偭偰傒傛偆両

崱夞偼偙偺傛偆側夋憸傪嶌惉偟傑偡丅

嘆

嘇

偳偪傜傕攝晍偟偰偄傞慺嵽偵偼柍偄昞忣偱偡偑丄尦乆偁傞夋憸偺僷乕僣傪挘傝懼偊偰嶌偭偨偩偗偱偡丅

傑偢丄嘆偺夋憸偺嶌惉偐傜傗偭偰傒傑偟傚偆丅

偲傝偁偊偢尦偵側傞夋憸傪梡堄偟傑偡丅

僆儕俁偺晛捠偺婄傪儀乕僗偵嶌偭偰偄偒傑偡丅

偙偙偵栚昗偲偡傞昞忣偵昁梫側僷乕僣傪娷傫偱偄傞昞忣夋憸傪懙偊偰偄偒傑偡丅

崱夞偺応崌丄僼傽僀儖柤o3_4丄o3_2偺僷乕僣傪巊偄傑偡丅

傑偢丄梸偟偄僷乕僣傪慖戰僣乕儖偱慖戰偟偰曇廤仺僐僺乕偟傑偟傚偆丅

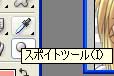

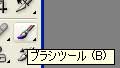

慖戰僣乕儖偼僐儗偹丅

偙傫側姶偠偱丅

偦偟偰僐僺乕偟偨傜尦偺儀乕僗偵側傞婄僌儔偵儁乕僗僩偟傑偟傚偆丅

傌偨傝丅

偲丄偙偺傑傑偱偼巊偊傑偣傫偺偱堏摦僣乕儖傪巊偭偰埵抲崌傢偣傪偟傑偡丅

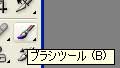

堏摦僣乕儖丅

偙傟偱捦傫偱偖偵偖偵偲摦偐偟偰埵抲傪崌傢偣傑偡丅

僐僣偼僷僘儖偺姶妎偱奊暱偑堦抳偡傞傛偆偵崌傢偣傞帠丅

偦偺偨傔偵戝偒偔慖戰斖埻傪庢傝傑偟偨丅

摨偠梫椞偱o3_4偐傜旣栄偺僷乕僣傪帩偭偰偒偰姰惉偱偡丅

嵟屻偵昞帵儗僀儎乕傪摑崌偟偰僼儖僇儔乕png偱曐懚偟偰僎乕儉偱巊偊傞傛偆偵偟傑偡丅

偙偙傑偱偼娙扨偵弌棃偨偲巚偄傑偡丅

偱偼師偼傕偆彮偟丄暋嶨側夵憿偵挧愴偟偰傒傑偟傚偆丅

偝偰丄師偼嘇偺夋憸傪嶌偭偰傒傑偟傚偆丅

傑偢嘆偲摨偠傛偆偵栚昗偲偡傞昞忣偵昁梫側僷乕僣傪傕偭偨夋憸傪慖傃傑偡丅

崱夞偼o3_12傪儀乕僗偵丄o3_13偺僷乕僣傪巊偄傑偡丅

僐儗偹丅

偲傝偁偊偢慜夞偲摨偠傛偆偵昁梫側僷乕僣傪僐僺乕偟偰帩偭偰偒傑偟傚偆丅

o3_13偐傜岥偲旣栄傪帩偭偰偒傑偡丅

晛捠偺慖戰僣乕儖偱偼旣栄偺僷乕僣偺敡偲栚偑廳側傞両偲偄偆偙偲偑偁傟偽

Level.1偱巊偭偨懡妏宍慖戰僣乕儖傪巊偭偰昁梫側晹暘偩偗傪慖戰丒僐僺乕偟傑偟傚偆丅

傕偭偰棃傑偟偨丅

偙傟偩偲杍偺愒傒偑庛偔偰傗傗朑偊懌傝側乧偄傗丄傕偺懌傝傑偣傫丅

偦傟偵偙偺昞忣偱椳偼偪傚偭偲僀働僫僀栂憐傪偟偰偟傑偄偦偆偱晄弮偱偡丅

偦偆偱側偔偰傕偙偆偄偆梋寁側傕偺傪徚偟偨偄応柺偼懡偄偲巚偄傑偡偺偱徚偟曽偺夝愢傪偟偰偄偒傑偡丅

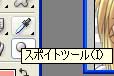

廋惓偼嬤偔偺怓傪僗億僀僩僣乕儖偱媧偄庢傝丄僽儔僔僣乕儖偱偦偺晹暘傪曗姰偟偰偄偔曽朄偱峴偄傑偡丅

丂

丂

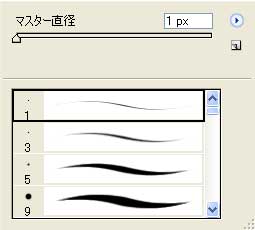

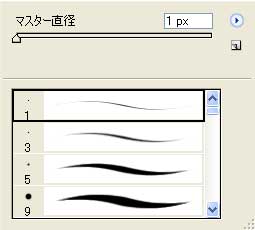

僽儔僔偺儁儞愭偼1px偑埨慡偱偡丅

奼戝偟偰丄僪僢僩傪懪偮傛偆偵廃傝偺怓傪媧偄庢傝側偑傜曗姰偟偰偄偒傑偡丅

偙偙偼姷傟偰偄側偄恖偼崻惈偱傗傝傑偟傚偆丅偔偠偗偸偙偙傠傪帩偭偰側偄擃庛幰偼帋楙偺搩偐傜傗傝捈偟偰偔偩偝偄丅

偲傝偁偊偢椳傪庢傝彍偒傑偟偨丅

師偼愒傒傪憹検偟傑偡丅

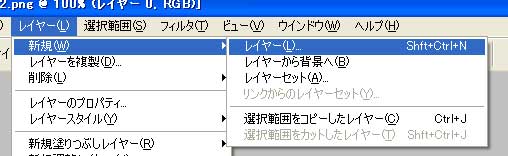

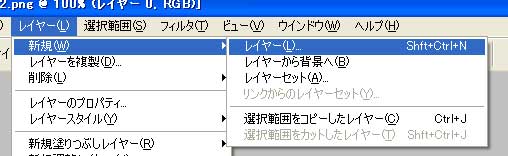

儊僯儏乕偺儗僀儎乕仺怴婯仺儗僀儎乕偱怴偟偄儗僀儎乕傪堦偮嶌傝傑偡丅

儗僀儎乕偲偼摟柧側僾儔斅偺傛偆側傕偺偱偦傟傪壗枃傕廳偹偰懡條側昞尰傪壜擻偵偡傞戝曄曋棙側婡擻偱偁傝俠俧惂嶌偺婎杮偱偡丅

怴偟偔儗僀儎乕傪嶌偭偨傜偦偙偵僽儔僔僣乕儖偱愒傒傪昤偒崬傒傑偡丅

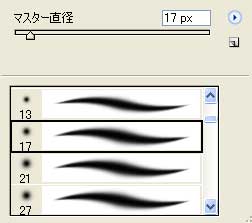

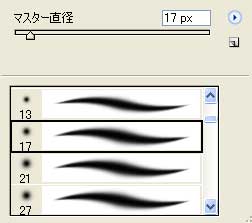

儁儞愭偺宍偼僗僾儗乕偭傐偄傕偺偵偟傑偡丅

懢偝偼婄僌儔偺僒僀僘偵崌傢偣丄偙偺応崌侾俈px偁偨傝偑揔摉偱偡丅

怓偼姰慡側僺儞僋傛傝傕傗傗僆儗儞僕婑傝偺僺儞僋偺曽偑偙偺応崌偼鉟楉偩偲巚偄傑偡丅

偲偼偄偊偙偺曈偼偍岲傒偱挷愡偟傑偡丅

偦偟偰丄偙偺傑傑婄偵僽儔僔偱僾僔儏偭偲愒傒傪晅偗偰偟傑偄傑偟傚偆丅

恀偭愒偵側偭偰傕徟傜側偄丅偦傟偱惓偟偄偺偱偡丅

偙傫側傫偵側傝傑偟偨丅

偙傟偱偼偲偰傕巊偊側偄偺偱愒傒傪敄偔偟傑偡丅

儗僀儎乕傪奐偒丄晄摟柧搙傪壓偘偰偄偒傑偡丅偖偵偖偵丅

儗僀儎乕偺僞僽偑弌偰偄側偄恖偼儊僯儏乕偺僂傿儞僪僂仺儗僀儎乕偐傜彚姭偟傑偟傚偆丅

偪傚偆偳椙偄偲巚偆敄偝偵側傞傑偱晄摟柧搙傪挷愡偟傑偡丅

愒傒偺僽儔僔偑栚傗娽嬀丄敮偵偐偐偭偰偄偰婥偵側傞偲偒偼徚偟僑儉僣乕儖偱偦偺晹暘偩偗偪傑偪傑偲徚偟傑偡丅

偙傫側傫偵側傝傑偟偨丅

偙偙偱傗傔偰傕偄偄偺偱偡偑偝傜偵朑偊搙傪忋偘傞偨傔偵杍偵僴僀儔僀僩傪擖傟傑偡丅

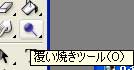

僣乕儖偼暍偄從偒僣乕儖傪巊偄傑偡丅

偙偺帪儁儞愭偼僗僾儗乕偭傐偄傕偺偺5px丄斖埻丗僴僀儔僀僩丄業岝検侾侽亾偔傜偄偑旝挷惍偑岠偄偰埨慡偱偡丅

愭傎偳偺愒傒偺儗僀儎乕偺杍偺忋偺曈傝丄偪傚偆偳岝偺嫮偔摉偨傞晹暘偵暍偄從偒僣乕儖偱偖傝偖傝偲昤偄偰偄偒傑偡丅

杍偺僾僯偭偲偟偨姶偠偑弌傟偽惉岟偱偡丅

姰惉両

偁偲偼曐懚偟偰廔椆偱偡丅

戞俀夞婄僌儔島嵗丄偄偐偑偱偟偨偱偟傚偆偐丅

屻敿偼傗傗椡媄側偲偙傠偑偁傝弶怱幰偵偼恏偐偭偨偐傕偟傟傑偣傫偑偙偆偟偨傢偢偐側昤偒崬傒偑弌棃傞偩偗偱傕

慺嵽偺壛岺偵偍偄偰旕忢偵桳棙偵側傝傑偡偺偱傔偘偢偵挧愴偟偰傒傑偟傚偆両

佀島嵗儊僯儏乕傊栠傞

佀戞俁夞島嵗傊

佀HOME

Copy Right 傞傞偑 Since 2002

偙偺島嵗偵偮偄偰偼僼僅僩僔儑偱側偔偲傕傾儖僼傽僠儍儞僱儖傪撉傒崬傔傞僜僼僩偱偁傟偽側傫偱傕弌棃傑偡偺偱

僼僅僩僔儑傪帩偭偰偄側偄恖偱傕婥寉偵僠儍儗儞僕偟偰傒偰偔偩偝偄丅

僼儕乕僜僼僩偱偼Pixia傗GIMP摍偑僆僗僗儊偱偡丅

偝偁丄婄僌儔夵憿島嵗戞俀夞丄峴偭偰傒傛偆両

崱夞偼偙偺傛偆側夋憸傪嶌惉偟傑偡丅

嘆

嘇

偳偪傜傕攝晍偟偰偄傞慺嵽偵偼柍偄昞忣偱偡偑丄尦乆偁傞夋憸偺僷乕僣傪挘傝懼偊偰嶌偭偨偩偗偱偡丅

傑偢丄嘆偺夋憸偺嶌惉偐傜傗偭偰傒傑偟傚偆丅

偲傝偁偊偢尦偵側傞夋憸傪梡堄偟傑偡丅

僆儕俁偺晛捠偺婄傪儀乕僗偵嶌偭偰偄偒傑偡丅

偙偙偵栚昗偲偡傞昞忣偵昁梫側僷乕僣傪娷傫偱偄傞昞忣夋憸傪懙偊偰偄偒傑偡丅

崱夞偺応崌丄僼傽僀儖柤o3_4丄o3_2偺僷乕僣傪巊偄傑偡丅

傑偢丄梸偟偄僷乕僣傪慖戰僣乕儖偱慖戰偟偰曇廤仺僐僺乕偟傑偟傚偆丅

慖戰僣乕儖偼僐儗偹丅

偙傫側姶偠偱丅

偦偟偰僐僺乕偟偨傜尦偺儀乕僗偵側傞婄僌儔偵儁乕僗僩偟傑偟傚偆丅

傌偨傝丅

偲丄偙偺傑傑偱偼巊偊傑偣傫偺偱堏摦僣乕儖傪巊偭偰埵抲崌傢偣傪偟傑偡丅

堏摦僣乕儖丅

偙傟偱捦傫偱偖偵偖偵偲摦偐偟偰埵抲傪崌傢偣傑偡丅

僐僣偼僷僘儖偺姶妎偱奊暱偑堦抳偡傞傛偆偵崌傢偣傞帠丅

偦偺偨傔偵戝偒偔慖戰斖埻傪庢傝傑偟偨丅

摨偠梫椞偱o3_4偐傜旣栄偺僷乕僣傪帩偭偰偒偰姰惉偱偡丅

嵟屻偵昞帵儗僀儎乕傪摑崌偟偰僼儖僇儔乕png偱曐懚偟偰僎乕儉偱巊偊傞傛偆偵偟傑偡丅

偙偙傑偱偼娙扨偵弌棃偨偲巚偄傑偡丅

偱偼師偼傕偆彮偟丄暋嶨側夵憿偵挧愴偟偰傒傑偟傚偆丅

偝偰丄師偼嘇偺夋憸傪嶌偭偰傒傑偟傚偆丅

傑偢嘆偲摨偠傛偆偵栚昗偲偡傞昞忣偵昁梫側僷乕僣傪傕偭偨夋憸傪慖傃傑偡丅

崱夞偼o3_12傪儀乕僗偵丄o3_13偺僷乕僣傪巊偄傑偡丅

僐儗偹丅

偲傝偁偊偢慜夞偲摨偠傛偆偵昁梫側僷乕僣傪僐僺乕偟偰帩偭偰偒傑偟傚偆丅

o3_13偐傜岥偲旣栄傪帩偭偰偒傑偡丅

晛捠偺慖戰僣乕儖偱偼旣栄偺僷乕僣偺敡偲栚偑廳側傞両偲偄偆偙偲偑偁傟偽

Level.1偱巊偭偨懡妏宍慖戰僣乕儖傪巊偭偰昁梫側晹暘偩偗傪慖戰丒僐僺乕偟傑偟傚偆丅

傕偭偰棃傑偟偨丅

偙傟偩偲杍偺愒傒偑庛偔偰傗傗朑偊懌傝側乧偄傗丄傕偺懌傝傑偣傫丅

偦傟偵偙偺昞忣偱椳偼偪傚偭偲僀働僫僀栂憐傪偟偰偟傑偄偦偆偱晄弮偱偡丅

偦偆偱側偔偰傕偙偆偄偆梋寁側傕偺傪徚偟偨偄応柺偼懡偄偲巚偄傑偡偺偱徚偟曽偺夝愢傪偟偰偄偒傑偡丅

廋惓偼嬤偔偺怓傪僗億僀僩僣乕儖偱媧偄庢傝丄僽儔僔僣乕儖偱偦偺晹暘傪曗姰偟偰偄偔曽朄偱峴偄傑偡丅

丂

丂

僽儔僔偺儁儞愭偼1px偑埨慡偱偡丅

奼戝偟偰丄僪僢僩傪懪偮傛偆偵廃傝偺怓傪媧偄庢傝側偑傜曗姰偟偰偄偒傑偡丅

偙偙偼姷傟偰偄側偄恖偼崻惈偱傗傝傑偟傚偆丅偔偠偗偸偙偙傠傪帩偭偰側偄擃庛幰偼帋楙偺搩偐傜傗傝捈偟偰偔偩偝偄丅

偲傝偁偊偢椳傪庢傝彍偒傑偟偨丅

師偼愒傒傪憹検偟傑偡丅

儊僯儏乕偺儗僀儎乕仺怴婯仺儗僀儎乕偱怴偟偄儗僀儎乕傪堦偮嶌傝傑偡丅

儗僀儎乕偲偼摟柧側僾儔斅偺傛偆側傕偺偱偦傟傪壗枃傕廳偹偰懡條側昞尰傪壜擻偵偡傞戝曄曋棙側婡擻偱偁傝俠俧惂嶌偺婎杮偱偡丅

怴偟偔儗僀儎乕傪嶌偭偨傜偦偙偵僽儔僔僣乕儖偱愒傒傪昤偒崬傒傑偡丅

儁儞愭偺宍偼僗僾儗乕偭傐偄傕偺偵偟傑偡丅

懢偝偼婄僌儔偺僒僀僘偵崌傢偣丄偙偺応崌侾俈px偁偨傝偑揔摉偱偡丅

怓偼姰慡側僺儞僋傛傝傕傗傗僆儗儞僕婑傝偺僺儞僋偺曽偑偙偺応崌偼鉟楉偩偲巚偄傑偡丅

偲偼偄偊偙偺曈偼偍岲傒偱挷愡偟傑偡丅

偦偟偰丄偙偺傑傑婄偵僽儔僔偱僾僔儏偭偲愒傒傪晅偗偰偟傑偄傑偟傚偆丅

恀偭愒偵側偭偰傕徟傜側偄丅偦傟偱惓偟偄偺偱偡丅

偙傫側傫偵側傝傑偟偨丅

偙傟偱偼偲偰傕巊偊側偄偺偱愒傒傪敄偔偟傑偡丅

儗僀儎乕傪奐偒丄晄摟柧搙傪壓偘偰偄偒傑偡丅偖偵偖偵丅

儗僀儎乕偺僞僽偑弌偰偄側偄恖偼儊僯儏乕偺僂傿儞僪僂仺儗僀儎乕偐傜彚姭偟傑偟傚偆丅

偪傚偆偳椙偄偲巚偆敄偝偵側傞傑偱晄摟柧搙傪挷愡偟傑偡丅

愒傒偺僽儔僔偑栚傗娽嬀丄敮偵偐偐偭偰偄偰婥偵側傞偲偒偼徚偟僑儉僣乕儖偱偦偺晹暘偩偗偪傑偪傑偲徚偟傑偡丅

偙傫側傫偵側傝傑偟偨丅

偙偙偱傗傔偰傕偄偄偺偱偡偑偝傜偵朑偊搙傪忋偘傞偨傔偵杍偵僴僀儔僀僩傪擖傟傑偡丅

僣乕儖偼暍偄從偒僣乕儖傪巊偄傑偡丅

偙偺帪儁儞愭偼僗僾儗乕偭傐偄傕偺偺5px丄斖埻丗僴僀儔僀僩丄業岝検侾侽亾偔傜偄偑旝挷惍偑岠偄偰埨慡偱偡丅

愭傎偳偺愒傒偺儗僀儎乕偺杍偺忋偺曈傝丄偪傚偆偳岝偺嫮偔摉偨傞晹暘偵暍偄從偒僣乕儖偱偖傝偖傝偲昤偄偰偄偒傑偡丅

杍偺僾僯偭偲偟偨姶偠偑弌傟偽惉岟偱偡丅

姰惉両

偁偲偼曐懚偟偰廔椆偱偡丅

戞俀夞婄僌儔島嵗丄偄偐偑偱偟偨偱偟傚偆偐丅

屻敿偼傗傗椡媄側偲偙傠偑偁傝弶怱幰偵偼恏偐偭偨偐傕偟傟傑偣傫偑偙偆偟偨傢偢偐側昤偒崬傒偑弌棃傞偩偗偱傕

慺嵽偺壛岺偵偍偄偰旕忢偵桳棙偵側傝傑偡偺偱傔偘偢偵挧愴偟偰傒傑偟傚偆両

佀島嵗儊僯儏乕傊栠傞

佀戞俁夞島嵗傊

佀HOME